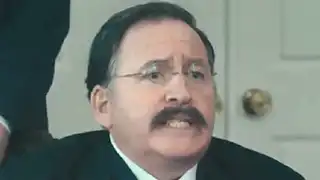

セオドア・ルーズベルト

せおどあ・るーずべると(1858-1919)

登場回数:1作

セオドア “テディ”・ルーズベルト(英語: Theodore "Teddy" Roosevelt、[ˈθiːəˌdɔːɚ ˈɹoʊzəˌvɛlt]、1858年10月27日 - 1919年1月6日)は、アメリカ合衆国の軍人、政治家、第25代副大統領および第26代大統領。姓はローズベルト、ローズヴェルトとも表記される。第32代大統領フランクリン・ルーズベルトは五従弟(12親等)に当たり、またフランクリンの妻エレノアは姪にあたる。セオドア・ルーズベルトはその精力的な個性、成し遂げた業績と合衆国の利益、国の発展期に示したリーダーシップと、「カウボーイ」的な男性らしさでよく知られる。共和党のリーダー、および短命に終わった進歩党の創設者であった。大統領就任までに市、州、連邦政府での要職に在籍した。また政治家としての業績と同じくらい、軍人、作家、ハンター、探検家、自然主義者としての名声も併せ持つ。 有名な人形「テディ・ベア」の名前の由来はルーズベルト大統領の「テディ」にあたる。

偉人

偉人 偉人

偉人 偉人

偉人 偉人

偉人 偉人

偉人 偉人

偉人 偉人

偉人 偉人

偉人 偉人

偉人 偉人

偉人 偉人

偉人