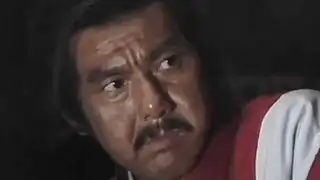

東條英機

とうじょう ひでき(1884-1948)

登場回数:1作

別名:東条英機

東条 英機(とうじょう ひでき、旧字体:東條 英機、1884年(明治17年)12月30日 - 1948年(昭和23年)12月23日)は、日本の陸軍軍人、政治家。陸士17期・陸大27期。階級は陸軍大将。栄典は従二位勲一等功二級。岩手県出身。 現在の百科事典や文科省検定教科書等では新字体で東条 英機と表記されることが多い。 東條英教(陸軍中将)は父。東條かつ子は妻。東條輝雄(三菱自動車工業 社長・会長)・東條敏夫(空将補)は子。 陸軍次官、陸軍航空総監、陸軍大臣、参謀総長、内閣総理大臣(第40代)、内務大臣、外務大臣、文部大臣、商工大臣、軍需大臣を歴任した。第二次世界大戦後に極東国際軍事裁判(いわゆる東京裁判)でA級戦犯となり、死刑判決を受けて処刑された。 永田鉄山死後、統制派の第一人者として陸軍を主導し、現役軍人のまま第40代内閣総理大臣に就任(東条内閣、在任期間は1941年(昭和16年)10月18日 - 1944年(昭和19年)7月18日)。在任中に太平洋戦争(昭和16年12月 - )が開戦した。 権力強化を志向し複数の大臣を兼任、1944年(昭和19年)2月からは慣例を破って陸軍大臣と参謀総長も兼任した。 日本降伏後に拳銃自殺を図るが、連合国軍による治療により一命を取り留める。 その後、連合国によって行われた東京裁判にて開戦の罪(A級)および殺人の罪(BC級)として起訴された。1948年(昭和23年)11月12日に絞首刑の判決が言い渡され、1948年(昭和23年)12月23日、巣鴨拘置所で死刑執行された。享年65(満64歳)。

偉人

偉人 偉人

偉人 偉人

偉人 偉人

偉人 偉人

偉人 偉人

偉人 偉人

偉人 偉人

偉人 偉人

偉人 偉人

偉人 偉人

偉人