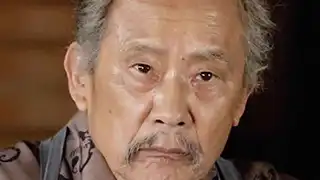

大石吉之進

おおいし きちのしん(1691-1709)

登場回数:4作

別名:大石吉千代

大石 吉之進(おおいし きちのしん、元禄4年(1691年) - 宝永6年3月1日(1709年4月10日))は、江戸時代中期の武士、僧。名は良以(よしもち)。通称の吉之進は書状によって吉千代(きちちよ)となっているものもある。僧名は元快(げんかい)。 元禄4年(1691年)、赤穂藩筆頭家老大石良雄とその妻りくの次男として赤穂の大石邸で生まれる。元禄14年(1701年)、赤穂藩改易後、遠林寺で藩政残務処理にあたる父良雄は、事が落ち着くまで5月11日に妻のりくや子の良金・吉之進・くう・るり達を但馬国豊岡の石束毎公のもとに送った。同年7月に大石が京都の山科に住居を落ち着けると、妻子も山科へ移ったが、吉之進だけは豊岡に留めおかれた。 その後、元禄15年(1702年)4月頃に討ち入りに加わる決意をした兄・良金を除き、討ち入りに連座しないように絶縁された母達が豊岡に戻ってきた。吉之進も連座しないようにするためか、同年10月に豊岡の城崎郡竹野村須谷の円通寺に滞在していた大休(元南禅寺和尚)に弟子入りして仏門に入り、祖錬元快と称した。その後、豊岡の興国寺の雪村のもとに移ったが、宝永6年(1709年)3月1日に死去した。享年19。姉くうと同じ豊岡の正福寺に葬られた。

偉人

偉人